第45回 (2023年) ハンド・イン・ハンド

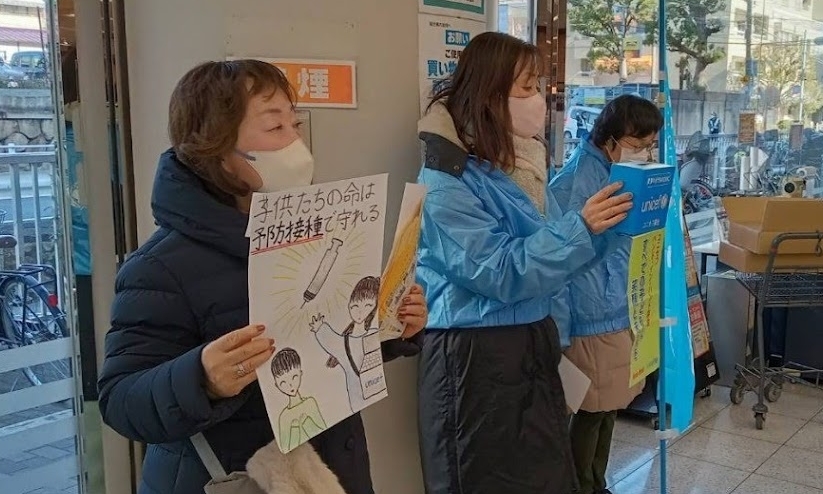

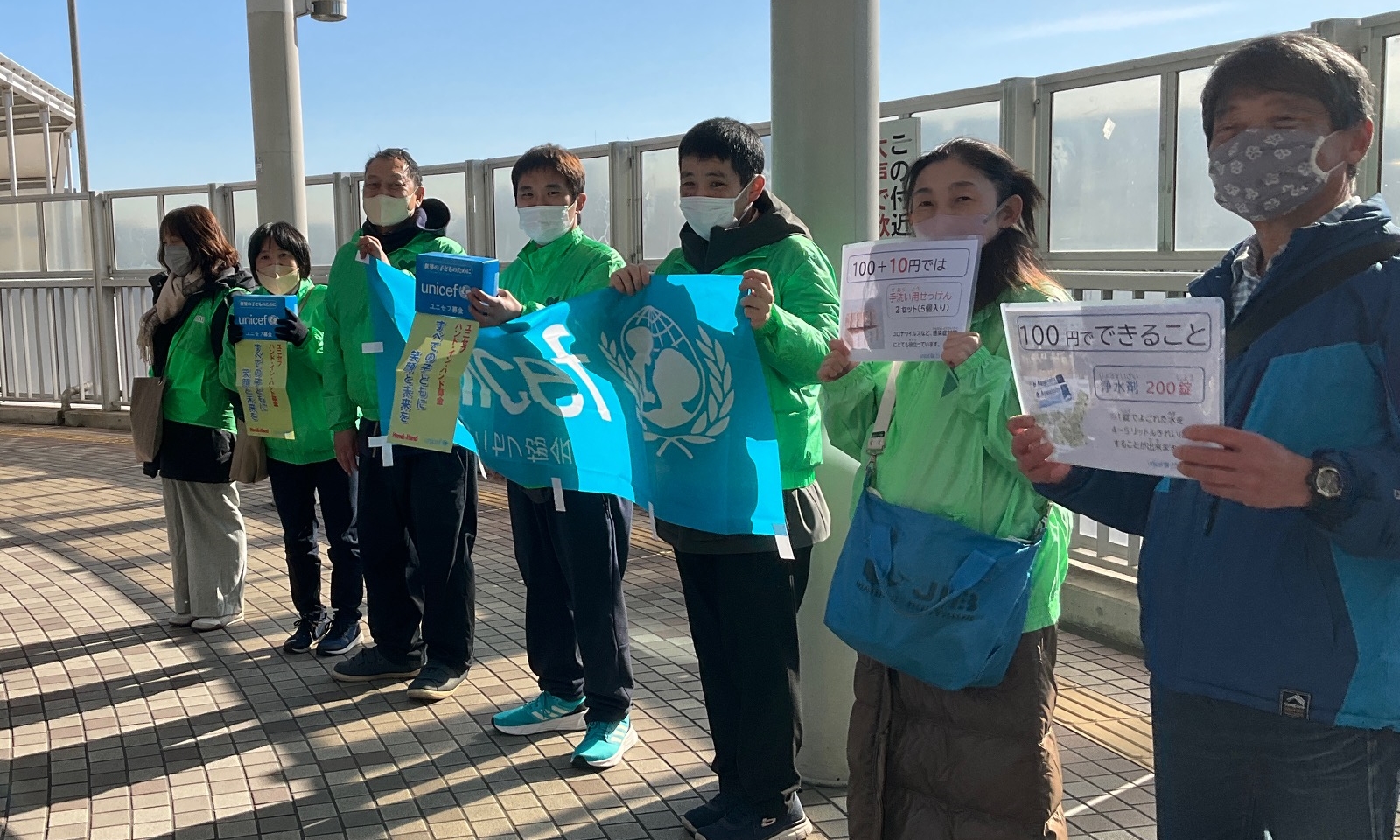

街頭募金活動

今年のテーマ : すべての子どもに予防接種を ~今、子どもたちの命を守る行動を!

ハンド・イン・ハンドとは、政治、宗教などに関係なく、「手に手をとって」世界の子どもたちのしあわせと明るい未来を実現させるために、一人一人がボランティアとして参加するユニセフ募金活動です。

日 時 2023年12月23日(土)11:00~(約1時間)

会 場 山陽姫路駅・JR明石駅 元町大丸前 コープデイズ住吉 阪急西宮北口駅の周辺

参加者 67人

新型コロナウイルスの感染症流行の影響は大きく、コロナ禍の直前・最中に生まれた子どもたちの中には、定期予防接種を受ることができなかった子どもたちがおり、その数も増えています。

栄養不良の子どもはすでに免疫力が低下しており、予防接種が受けられないと、子どもがかかりやすい病気がすぐに命取りになります。

今年は「すべての子どもに予防接種を ~今、子どもたちの命を守る行動を!」をテーマに、寒風吹きすさぶ中、 ボースカウトの子どもさんやリーダーの皆さん、留学生の皆さん、企業から参加してくださった皆さんとともに行き交う人びとに募金を呼び掛けました。

募金総額は、11月にトライやるで行ったハンド・イン・ハンド募金、フレンドネーション(ネット窓口)での募金を合わせ、¥219,414円にもなりました。

ボランティアの皆さま、募金にご協力くださった皆様、ありがとうございました。

2023国際理解講座④

戦火の中の女性と子ども

~ウクライナ、イラクの現場から

講 師 玉本英子さん(映像ジャーナリスト、アジアプレス所属)

日 時 2023年11月25日(土)

会 場 神戸市教育会館

参加者 65人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

※公益信託兵庫県婦人会館ユネスコ基金助成事業

ウクライナはソ連邦の一部でしたが、1991年のソ連邦崩壊により独立しました。その後、西側寄りの勢力と、国境を接するロシア寄りの勢力とのあいだ駆け引きが繰り返される道のりを歩んできました。

2022年2月、ロシアにプーチン政権はウクライナのNATO加盟問題と自国の安全保障、さらに親ロシア派住民を守るためなどとして、一方的に軍事侵攻を開始しました。

ロシアは中部の都市ウマニにも、ミサイル攻撃を行い、集合住宅に住む23人が亡くなり、6人は子どもでした。近くに軍事施設はなかったと住民は言います。同級生が亡くなった児童は、被害現場に花を手向けに来ていました。

この戦争では、兵士は別にして、ウクライナの市民の死者は1万人以上、うち子どもは560人以上と国連ウクライナ人権監視団は報告しています。南部オデーサの公立学校では児童・生徒の半分以上が国外に逃れました。

K-POPやアニメはウクライナでも人気があります。K-POPファンの若者たちは路上でダンスの練習をしています。高校生の少女は、ミサイルの恐怖のなか、日本のアニメは心の支えになっていて、つらい時でも勇気を与えてくれると言いました。

戦時下でも希望を失わず、日常生活を続けていくことが、自分たちの力になっているということでした。

玉本さんはイラクも取材しました。 2003年にイラク戦争が開始され、その後、アメリカ軍が大規模な武装勢力掃討作戦を開始。激戦地となったファルージャではクラスター爆弾も使われ、市内に取り残された多くの人が亡くなりました。

その後、台頭した過激派組織IS(イスラム国)との戦闘を経て、ようやく治安が一定程度回復されましたが、復興はまだ時間がかかります。20年たった今も、人びとは戦争の傷跡に苦しんでいます。

戦争は一度起きてしまうと憎しみの連鎖が起き、容易に止めることはできません。現地の人びとの置かれた状況に関心を向け、心を寄せてほしいと玉本さんは訴えました。 今回の国際理解講座には小・中・高・大学生と多くの学生が積極的に参加してくれていました。 小学生の子どもさんはウクライナの伝統衣装「ヴィシバンカ」を着て皆さんにお披露目してくれました。また高校生からはたくさんの質問が出ました。関心の深さが伺える講座でした。

兵庫県ユニセフ協会写真展 & ギャラリートーク

ウクライナの危機と子どもたち

講 師 玉本英子さん(映像ジャーナリスト、アジアプレス所属)

日 時 2023年11月15日(金) ~22日(金)

会 場 コープデイズ豊岡

参加者 17人(ギャラリートーク)

主 催 兵庫県ユニセフ協会

後 援 鳥取県ユニセフ協会

※写真展最終日には玉本さんのギャラリートークを行いました。

長引く紛争の中で暮らす市民の視点に立って取材を続ける玉本英子さんの写真展とギャラリートークを、但馬地域で初めて開催しました。

玉本さんは、昨年秋と今年春にロシア侵攻後のウクライナを取材しました。

写真展では、戦禍を被り一変した街や人々の暮らしなどを撮影した写真が、私たちに戦争や平和について自分事として捉え考えるよう促しているようでした。

玉本英子さんの取材映像は報道では知ることのできない今のウクライナの窮状を雄弁に語っていた。

美しい刺繍をあしらったウクライナの民族衣装を着て発表会に臨む子どもたち。アイデンティティを示すためかロシア侵攻後着る機会が増えた。

ロシアとの最前線地帯では子どもは全員避難。1割ほどの人が経済的事情や家畜を世話するために残り、学校の地下シェルターなどで暮らしている。殆どが高齢者だ。

ギャラリートークでは、撮影映像とともに、ミサイルの犠牲になる子どもたちやロシア軍との前線地帯に暮らす人々など、女性や子どもたちの現状を聞くことができました。玉本さんは、「戦争はいったん始まると終わるのが難しい。絶対に戦争を起こさないことが大切です」と結びました。

2023国際理解講座③

いま、日本が問われていること

講 師 甲斐信好さん(拓殖大学副学長)

大津司郎さん(ジャーナリスト)

日 時 2023年11月4日(土)

会 場 コープこうべ生活文化センター

参加者 42人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

※公益信託兵庫県婦人会館ユネスコ基金助成事業

国際理解講座③では、拓殖大学副学長の甲斐信好さん、ジャーナリストの大津司郎さんをお迎えし、アフリカについてお話しいただきました。

甲斐さんは国際政治学の専門家で、大津さんと共にゼミ生を中心にアフリカスタディツアーを2005年から実施しています。大津さんはソマリアの戦争など多くの取材経験を持っています。

アフリカスタディツアーは18年間続けられ、国際社会で活躍する卒業生も輩出しています。

この18年間の学びから、日本に問われていることをお二人の話をもとに考えました。

地球が一つの生命体だとするならば一番弱いところに一番大きな問題が出てくるはずです。紛争、少年兵、難民、感染症、エイズ、その日食べるものがないという絶対的貧困など、大きな問題を抱えるアフリカは地球で一番脆弱なところであると同時に国際政治の最前線でもあります。

そのうえで、甲斐さんは日本に問われていることを4つ挙げました。

1. 国際政治の最前線を知る:ウクライナ戦争を例に、アフリカの多くの国はロシアや中国を支持しています。その理由を知るためには国際政治に触れる必要があります。

2. コミュニケーション力:日本人は自分の考えを伝える力、広い意味で表現する力が不足していると感じます。

3. 「そこにいない」日本:町や難民キャンプですれ違う人にチャイナと思われ、ニーハオと挨拶してくれます。日本が存在感を示せていないことが、アフリカでの反応に現れています。

4. 希望を持てていない日本:学生たちはアフリカでの児童労働の現実を見て、生きることの大変さ、そしてそれでもなお希望を持って生きている姿を目の当たりにしました。日本人も自分のことだけでなく、世界のことを知り自身で考え行動する意思が必要です。

大津さんは、アフリカでのレアメタル鉱山の利権争い、欧米への不信感の根底にある歴史的な背景、日本国内の報道の在り方などについても話しました。

スタディツアーは語学力ではなくコミュニケーション力を学ぶ場であり、言葉や文化の違う人たちと背中合わせに暮らすアフリカでは自分を表現できなければ生き残れません。若い人たちがアフリカスタディーズに参加して、現場そして世界の現状を知ることの重要性にも触れました。

若い人たちの参加も多く、高校生たちがしっかりと質問をしていました。

ユニセフ写真パネル展

アフリカの子どもたち

日 時 2023年10月2日(月)~13日(金)

会 場 コープこうべ生活文化センター1階ロビー

主 催 兵庫県ユニセフ協会

協 力 大阪ユニセフ協会

東部・南部アフリカ地域では6500万人の子どもを含む1億3,000万人が 気候変動による干ばつや洪水、栄養危機、紛争、貧困、感染症などの影響で過酷な状況に置かれています。(参考:ユニセフHP)

写真パネル展では、厳しい状況の中でも懸命に生きる子どもたちの姿を伝えました。

ユニセフセミナー

「教育」から考える国際協力と支援の道

~若者たちとこれからの国際教育~

日 時 2023年10月9日(月・祝)10:00~13:10

会 場 上智大学大阪サテライトキャンパス

参加者 50人

主 催 上智大学大阪サテライトキャンパス

兵庫県ユニセフ協会

後 援 大阪ユニセフ協会

■■プログラム■■

■挨 拶 永井敦子さん(上智大学学生総務担当副学長)

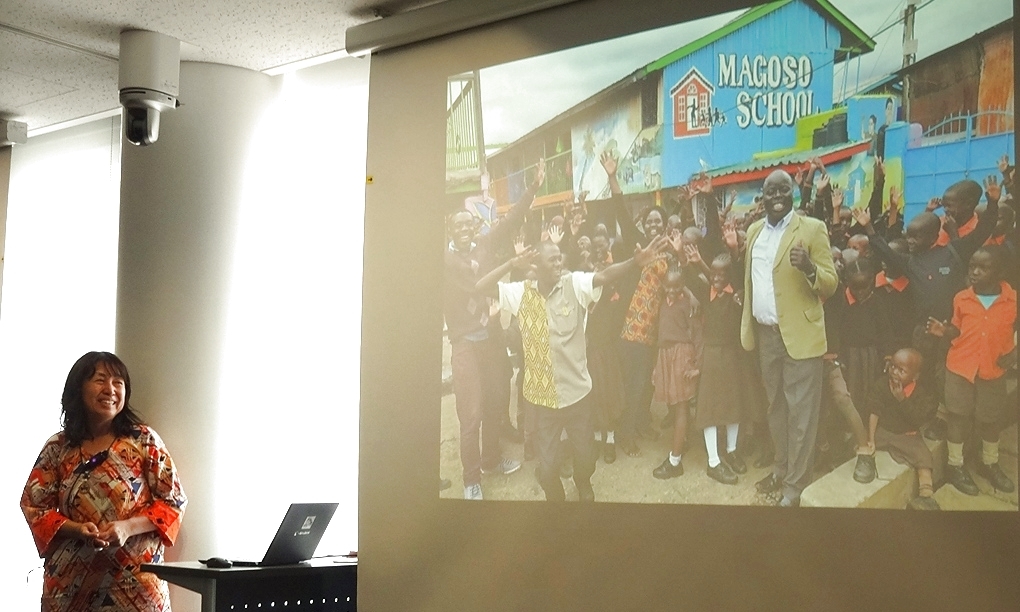

■講 演 アフリカのスラムに学校を作る子供たちの笑顔を 命の輝き

講師:早川千晶さん(マゴソスクール主宰)

■活動報告 六甲学院中学・高等学校社会奉仕活動報告

■講 演 東ティモールの教育研究から考える国際支援

講師:須藤玲さん(東京大学大学院教育学研究科)

ユニセフセミナーは上智大学との共同プログラムです。

全く違った立場で活動する方々から「教育」という共通点を持ちつつ、国際協力と支援について話を聞くことができました。

■アフリカのスラムに学校を作る ~子どもたちの笑顔、命の輝~

講師:早川千晶さん(マゴソスクール主宰)

早川さんは、スラムの成り立ち、死と隣り合わせの過酷な現実、子どもには教育を受けさせたいという親の気持ちなどマゴソスクールを運営するようになった背景を語りました。

マゴソスクールでは、朝食・昼食は無料で配食され、学費は無償です。早川さんは、子どもたちの成長する姿に「子どもたちには学ぶ意欲があります。教育は社会の光、力を生み出すための希望です。子どもたちは夢を語ります。夢は学ぶ力を生み出していきます。」と言います。

また、マゴソスクール出身の大学生たちが意欲的に取り組んでいる様々な新しい事を紹介。「教育は想像もしていない力を生み出す」と話し、 国立大学への進学実績などが認められ、マゴソスクールが私立学校になることをケニア政府から正式に認可されたことを報告しました。

<プロフィール>

ケニア在住35年。大学の時に世界放浪の旅に出発。世界各国を旅し、そのまま日本に帰らずケニアに定住。撮影コーディネーター、ライター、通訳など。

ナイロビ最大の貧困地区キベラスラムで孤児や困窮児童のための学校「マゴソスクール」、モンバサ近郊のミルティーニ村で「ジュンバ・ラ・トト」(子どもの家)、高校生・大学生のための奨学金グループ「OBOGクラブ」、障害児の特別学級、スラムの若者たちのエンパワーメント「MCC-Magoso

Community Center」などを設立運営。国立大学への進学実績などが認められ、ケニア政府はマゴソスクールが私立学校になることを正式に認可(2022年)。マサイ

民族とズルバ民族の村でホームステイ & 伝統文化体験のエコツアー、キベラスラムのスタディーツアーも行っている。著書に「アフリカ日和」。2021年第56回社会貢献者表彰受賞

■六甲学院中学・高等学校社会奉仕活動報告

発表者:六甲学院中学・高等学校 社会奉仕委員会

生徒全員が参加する社会奉仕活動委員会の代表2人から、活動の意義や活動紹介などがありました。

たくさんの活動をされていますが、全生徒が行っているインド募金はインドのジャルカンド州のハンセン病施設、ダミアン社会福祉センターへ贈られ、

子どもたちの教育や生活のための資金になります。

小遣いから一食分約200円を募金するという行動が知るきっかけになる。「知ることと行動することは同じ」と力強く報告してくれました。

■東ティモールの教育研究から考える国際支援

講師:須藤玲さん(東京大学大学院教育学研究科)

須藤さんは、高校生の時のインド訪問で、極度の貧困を目の当たりにし、途上国の教育の研究を志しました。

東ティモールには25以上の言語があります。方言と異なり言語が違うと言葉は全く通じません。そのため教授言語(学校で先生が使う言語)と生活言語が異なり、子どもたちの授業理解が困難になっています。これは日本で暮らす外国人の立場に例えることができます。

国際教育協力では互いに知見を共有し学び合い、ともに歩むことが大切ですと結びました。

<プロフィール>

六甲中学校・高等学校卒業 上智大学総合人間科学部教育学科卒業後、同大学大学院総合人間科学教育学専攻博士前期課程終了。現在、東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化専攻博士課程に所属。日本学術振興会特別研究員。独立行政法人国際協力機構緒研究方貞子平和開発研究所非常勤研究助手としても活躍中。

森のフェスタ2023 ライブイベント

アフリカの鼓動

出 演 早川千晶さん(マゴソスクール主宰)

大西匡哉さん(ケニア伝統太鼓ンゴマ奏者)

日 時 10月8日(日) 12:00~13:00

会 場 兵庫県立尼崎の森中央緑地大芝生広場

主 催 兵庫県

主 管 尼崎の森中央緑地パークセンター

共 催 兵庫県ユニセフ協会

協 力 フジトランスポート㈱

ポレポレキャラバンによるライブイベント「アフリカの鼓動」が小さな子ども連れの家族が行き交う芝生広場で開催されました。東アフリカの生活のあらゆる場面に使われている布「カンガ」で飾られたトラックステージ上の早川千晶さんの歌声、大西匡哉さん太鼓の音が広場に響き渡りました。

早川千晶さんは、ケニア在住35年、ケニアにあるとても大きな貧困地区キベラスラムで子どもたちのための駆け込み寺「マゴソスクール」を運営しています。

想像を絶するような厳しい環境や、ようやくたどり着いたマゴソスクールでの子どもたちや母親の暮らし、成長していく姿。そこには、困難な状況でも生きることを決してあきらめず、助け合いながら生き抜くスラムの仲間たちの命の物語がありました。

また、大西匡哉さんは、ケニアの奥地でドルマ民族という少数民族の村の長老のもとに太鼓修行に行き八年間暮らしました。音楽修行を終え帰国した今は、日本全国でケニアの元気が出る歌や太鼓の響きを届ける音楽活動をしています。

ライブでは、クイズでアフリカの紹介をしたり、参加者も歌に合わせて手拍子し、掛け声をかけ、歌い踊り、ステージと一体となりました。 「子どもは洋服のように売ったり買ったりできないよ」「つらい事も助け合えば乗り越えていけるよ、愛と平和な世界をみんなで引き寄せよう」などの素晴らしい歌詞に触れ、アフリカの暖かく力あふれる風を感じた時間でした。

今にも泣き出しそうな空模様、終わり頃に降り出しましたが、幸い野外でコンサートを行うことができました。会場ではマゴソスクールで働く人たちが作ったグッズの販売も行われました。

※この公演は、(公財)兵庫県国際交流協会の民間国際交流事業助成制度による助成を受けて実施しました。

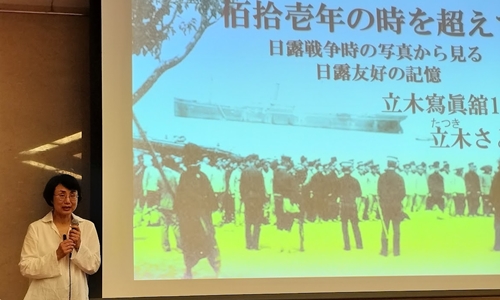

平和講演会

いまこそお伝えしたい、戦時下の敵国同士の交流!

111年の時を超えて

~ 日露戦争時の写真に見る日露友好の記憶 ~

講 師 立木さとみさん

日 時 2023年8月19日(土) 14:00-16:00

会 場 兵庫県民会館パルテホール

参加者 31人

主 催 コープこうべ、兵庫県ユニセフ協会

講演では、111年という歴史が、楽しい語り軽快なテンポで早送りされ巻き戻されつつ蘇ってきました。「写真のチカラ」を知り、多くを学ぶ時間になりました。

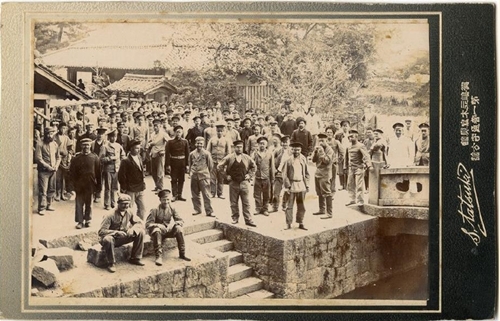

2016年1月、ロシアから徳島の立木写真舘へ数枚の写真がメールで届きました。送り主はロシア兵のひ孫で写真家のアリョーナさん。 曽祖父が持ち帰った写真の中にロシア兵俘虜たちの集合写真があり、そこに記された「徳嶋立木写真舘

第一善通寺分舘」を手掛かりに送られてきたのでした。 兵士たちの和やかな雰囲気が伝わってきました。地域の人たちとの交流の様子が分かる写真も紹介されました。

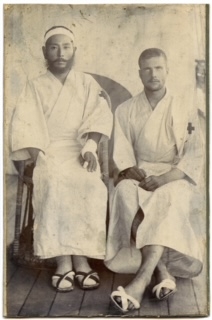

また、日露兵士のツーショット写真は、戦場で助け合った二人の兵士が奇遇にも船上で再開し病衣姿でおさまっている写真です。写真の反響は大きく二人の名前も分かり(右の人物がアリョーナさんの曽祖父)、戦場の美談が実話だと分かりました。敵国同士の二人の穏やかな表情が多くを物語っています。

2016年4月、111年の時を超えてアリョーナさんは徳島で立木さんと面会しました。奇跡の出会いから立木さんのステージはロシアへと広がり、民間外交の一助を担っています。

「写真にはチカラ」があります。1枚の写真の情報量は圧倒的で文字では書ききれません。時間を超え空間を超え、現在と地続きの過去を生き返らせる記憶のスイッチになります。人との縁を繋ぎます。 また、国と国は戦争をしても、個人同士が憎しみ合っているわけではありません。どんなに厳しい状況でも人と人とのつながりを切ってはいけません。「民間の外交は最大の防衛です」と「民間外交のチカラ」についても話されました。

立木(たつき)さとみさん プロフィール

1883年(明治16年)創業の「立木写真舘」5代目として生まれ、現在は個人事務所「立木写真舘1883」代表として、写真のチカラや大切さについての講演・執筆などを中心に活動している。1980年NHK朝ドラにもなった徳島の由緒ある写真館の一人娘の戦中戦後の奮闘記「なっちゃんの写真館」のモデルは3代目祖母香都子さん。

ユニセフ写真パネル展 & ギャラリートーク

ウクライナの危機と子どもたち

日 時 2023年8月1日(火) - 8月10日(木)

会 場 コープこうべ生活文化センター1階ロビー・2階フロア

協 力 玉本英子さん・大阪ユニセフ協会

玉本英子さんギャラリートーク

日 時 2023年8月1日(火)

参加者 26人

2022年2月24日に武力紛争が激化したウクライナでは、その後わずか数カ月間で国土は急激に荒廃し、子どもの3人に2人が家を失うという世界でも最大規模の避難民危機となりました。

写真展では30枚を超える最新の取材写真と大阪ユニセフ協会作成のユニセフ写真パネルを展示し、今なお苦しみの中にいる子どもたちや力強く生きようとする子どもたち、ユニセフの支援の様子を伝えました。

玉本英子さんは、昨年7~8月と今年5~6月にウクライナを取材、映像と写真で記録しました。ギャラリートークでは、取材写真をモニターに映し出しながらお話いただきました。

ソ連時代はウクライナもロシアも同じ国でした。家庭にも親戚にもウクライナ人・ロシア人が混在する中での今回の侵攻、戦争は割り切れるものではありません。 取材の中で出会った、Kポップやアニメを心の支えに前向きに力強く生きようとする若者たちや『敵の人間であっても私のような思いはしてほしくない』と戦死した父親の写真を見ながら話す少女。玉本さんは、様々な状況に置かれた人々の声を紹介し「戦争は始めてしまうと終わるのは難しい、始めないようにすることが大切です。ウクライナやシリアの人々など同じ時代に生きている人々に関心を持ってほしい」と話を終えられました。

玉本英子さん プロフィール

映像ジャーナリスト(アジアプレス)。イラク、トルコ、シリアなど中東地域のほか、アフガニスタン、ミャンマー、ウクライナなどを取材。テレビ報道番組などでも報告。「戦火に苦しむ女性や子どもの視点に立った一貫した姿勢」が評価され、第54回ギャラクシー賞報道活動部門優秀賞、第26回坂田記念ジャーナリスト賞特別賞受賞。

各地で戦争と平和を伝える講演会を続ける。

2023国際理解講座②

地域のおかあさんが笑顔で暮らせる社会を創る

講 師 山田美緒さん(KISEKI Ltd CEO)

日 時 2023年6月10日(土)

会 場 兵庫県民会館

参加者 40人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

「地域のお母さんが笑顔で暮らせる社会を創る」というテーマに、 地域のお母さんたちの雇用創出、子どもたちの健やかな成長を目指すソーシャルビジネスに取り組んでいる山田美緒さんのお話を聞きました。

大学生時代に自転車でアフリカ8カ国を日本人女性初の単独縦断。

卒業後、企業に2年半勤め、退社後は一般社団法人コグウェイを設立、数社とスポンサー契約をしてサイクリストとして独立しツアーなどを主催しました。

2016年、家族5人でルワンダに移住。

ルワンダに初めての高級日本食レストラン「KISEKI」をオープンしましたが、 環境も価値観も違う人たちと働くことは本当に大変でした。

ある時シングルマザーのモーリンに「あなたみたいな真面目な人と働けたらなぁ」と話すと翌日には50人を超す人が仕事を下さいと並びました。

一方、レストランの食べ残しを漁りに来る貧しい子どもたちを何度も見かけました。子どもたちを助けるためには、そのお母さんたちの仕事を創るべきと、

「地域のおかあさんが笑顔で暮らせる社会を創る」をビジョンに、

お母さんたちの雇用創出と生活向上、子どもたちの教育の機会と栄養改善と健やかな成長を目指して、レストランからソーシャルビジネスに方向転換しました。

ソーシャルビジネスは社会にいいことをしながらお金を稼いで社会に還元する事業のことです。

収入源はボランティア・インターンの受け入れ参加費。この資金を使って職業訓練、妊産婦と赤ちゃんのケア・子ども食堂・託児所、幼稚園のサポートなどを行っています。

ボランティアやインターンはそれぞれの希望に沿って、地域のお母さんたちや子どもたちと一緒に活動します。

一般の国際協力やNGOのボランティアとは違って、自分のやりたいことが出来るのです。提携により単位認定授業になっている大学もあります。

私はアフリカのルワンダのさらにすごく狭い地域で活動しています。本当に地味なことを一つ一つ丁寧に取り組んでできるまで諦めないでやっているだけです。

小さな自分の世界で積み重ねていくこと、それができるまで諦めなかった人たちが集い繋がれば世界は確実に良くなります。世界は変えられると思います。

山田美緒さん プロフィール

KISEKI Ltd CEO、池田市観光大使、高知県観光特使、エリトリア共和国観光親善大使、関西学院大学社会福祉学部非常勤講師。著書多数。

2023国際理解講座①

想いをカタチに 未来をつむぐ

講 師 吉川雄介さん(NPO法人Colorbath 代表理事、 株式会社カラーバス 代表取締役)

日 時 4月29日(土・祝)

会 場 神戸学生青年センター

参加者 30人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

吉川さんの話は会場の皆さんとの交流から始まりました。

サッカー少年だった吉川さんは、中学3年生の時のブラジル合宿中に骨折し生命に関わる病気も見つかり、絶望の淵を経験しました。一方、スラム街にはやりたい事も分からない・やりたい事もできない子どもたちがいて、世界の不平等を目の当たりにしました。

知らない世界を知り、残された命を誰かのために使うという思いが絶望から希望へ一歩踏み出すきっかけになりました。

後にベネッセに就職し、パラレルワークとしてネパールでの教育支援を行っていましたが、もっとしっかり支援を行うために退社。

NPO法人Colorbathを設立し、日本の教育からソーシャルビジネスまで幅広い事業を企業と連携し、現地の人と共に行っています。

Colorbathという言葉は心理学用語で『ものの見方をひろげる』という意味です。物事の見方を変えることで認識が変わってきます。

日本の学校とネパール・マラウイの子どもたちがオンライン交流することで世界がつながり、自分自身の見える世界を広げることができます。

ネパールでの教育支援では、10年前は子どもたちに勉強やサッカを支援するソーシャルビジネスーを教えていましたが、1年前から公文式の教育が学校に導入されました。

ソーラーボイラー事業では、パラボナアンテナの日本人技術者と繋がり、マラウイの人たちとの協力によって、太陽光で湯を沸かす装置を造っています。医療現場では滅菌消毒など、家庭では薪の使用を減らすことができます。環境保全にもつながる持続可能な活動です。

またネパールでのコーヒー豆栽培では、現地の農家の人たちを支援するソーシャルビジネスに取り組み、現地のNGO、日本のコーヒー会社などと連携し、日本でも販売しています。

いろんな人と繋がっていくと、いきなりは無理ですが、個人の活動が社会の活動になっていきます。価値を高めていくことができます。自分たちの一歩ずつの行動こそが未来を作ります。

これがColorbathのミッション「想いをカタチに 未来につむぐ」です。

吉川雄介さん プロフィール

NPO法人Colorbath代表理事。早稲田大学国際教養学部、米国Portland State Universityにて文化人類学を専攻。

新卒でベネッセコーポレーションに入社。教員研修や生徒講演。学校改革コンサルティングに従事。社外活動として途上国支援や地方創生の複数のNPO法人を立ち上げる。

2015年に独立しNPO法人Colorbath、株式会社カラーバスを設立。アジア、アフリカにて世界とつながる教育事業や途上国に雇用を生み出すソーシャルビジネス事業を展開。

世界経済フォーラム(ダボス会議)社会起業家Global Shapers 選出。ビル・ゲイツ財団Vision Hacker Award大賞。関西学院大学非常勤講師。

世界のともだちとこころをつなごう

第21回 ユニセフのつどい

知って、楽しく、笑って、つながろう

日 時 3月4日(土)12:00~15:30

会 場 コープこうべ生活文化センター 2階ホール/オンライン

参加者 約240人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

後 援 (公財)兵庫県国際交流協会、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、JICA関西、兵庫県子供会連合会、コープこうべ

協 賛 神戸YMCA、神戸YWCA

ユニセフのつどいは、子どもの未来をともにつくる兵庫県ユニセフ協会のお祭りです。

乳幼児から大人まで約240人が参加したユニセフのつどいは、笑顔に包まれながら盛会のうちに終了しました。

ご参加ありがとうございました。

■■プログラム■■

■12:00 わくわくマルシェ

・ホールでは、11のブースが出店、フェアトレードを中心とした商品の販売や活動紹介。

・ホワイエでは、兵庫県立伊川谷高等学校ボランティア部によるSDGs人形劇の公演。

■13:00 講演会「誰一人子どもを取り残さない世界を目指して」

・講師 根本巳欧(ねもと・みおう)さん(UNICEFシリア事務所副代表)

■14:30 和太鼓演奏

・出演 神戸市立須磨翔風高等学校和太鼓部「大地」の皆さん

******************************

■講演会

「誰一人子どもを取り残さない世界を目指して」

講師 根本巳欧(ねもと・みおう)さん(UNICEFシリア事務所副代表)

今日は予定を変更し、シリアが置かれた厳しい状況、そこでの緊急人道支援、私たち日本人一人一人にできることについてお話しいただきました。

2月6日未明、トルコとの国境近くで発生した大地震とその後続く余震によって、シリアは莫大な人的・物的被害に見舞われています。 氷点下の凍てつく寒さ、12年続いている紛争、去年の暮れからの北部の一部地域でのコレラのまん延、そんな中での地震でした。

度重なる余震で家が崩れ、シリア全体では 370万人の子どもを含む880万人以上が 被災し、学校や公民館、モスクなどで避難生活を送っています。社会インフラも破壊されており、食料、水と衛生、住宅、医療、心理社会的サポートを必要としています。

シリア北部の震源に近い都市アレッポでは紛争の影響で不発弾が埋まっているところがあります。根本さんらユニセフの職員は、セキュリティに十分配慮し被災地に入り、専門家立ち会いのもと上下水道などのインフラを点検して状況を把握し、これからの復興に向けての分析を行いました。

ユニセフは、一例ですが、避難所の給水設備として給水車を導入、保健・栄養分野では移動式の保健チームを組織し、各地の避難所を回りながらサービスを提供しています。

心のケアと学習の機会を確保するため、避難所となっている学校の空きスペースにテントを張り、子どもに優しい空間としてレクリエーションキットを配り、子ども向けの様々な活動を提供しいています。地元のNGOと共に、人形を使って子どもたちの地震への不安を取り除くメッセージも送っています。

ユニセフは、"Build Back Better” (ビルド・バック・ベター)、地震発生以前からあった問題も復興支援を通じて解決することを理念に掲げており、紛争のために学校へ行っていなかった子どもたちを、どのように学校に戻すかも課題になります。

誰一人取り残さないため私たちができる重要な「3つのA」を提示されました。

①Awareness(アウェアネス/知ること)ユニセフのウェブサイト、ニュースサイトを見るなど身近なところからシリアの子どもたちの現状を知ることです。

②Action(アクション/行動すること)いろいろな事・形でボランティア活動ができると思いますが、募金も重要なアクションです。

③Accountability(アカウンタビリティ/政府や自治体に求めること)政府や自治体に国内の子どもたち、国内の難民の子どもたちを守っていけるような優しい政策を求めていくことも重要です。

参加者からのたくさんの質問にも丁寧にお答えくださいました。

******************************

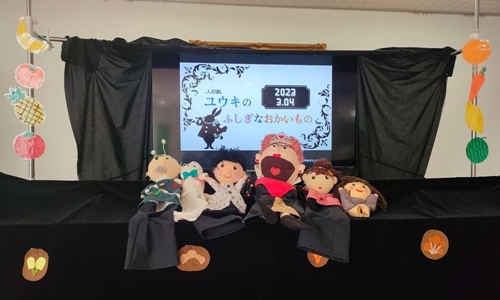

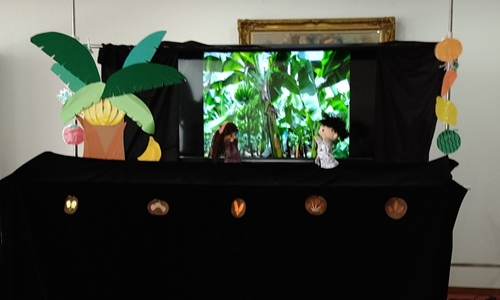

■人形劇

兵庫県立伊川谷高等学校ボランティア部によるSDGs人形劇「ユウキのふしぎなおかいもの」、大人も子どもも目を凝らして見入っていました。

******************************

■和太鼓演奏

体の芯を揺さぶるような太鼓の音、一糸乱れぬパフォーマンス、その迫力に圧倒された1時間。演奏と演奏の間には体験もあり、普段触れることの少ない太鼓の演奏に挑戦しました。

******************************

■募金贈呈

神戸市立鷹取中学校の生徒会の皆さんが募金を届けてくださいました。

生徒会の皆さんは、毎年、全校生徒に呼びかけ募金活動を行こなっておられます。ありがとうございました。

******************************

■ブース紹介

ホール内では11ものブースが出店。フェアトレードを中心とした商品の販売や活動を紹介していました。

******************************

■会場風景

小さな子どもたちも参加できるプログラムの中で、懐かしい顔、初めましての和やかな雰囲気に包まれていました。。

映画上映&トークショー

『ゆめパのじかん』

トーク 重江良樹監督

浜田進士さん

日 時 2月23日(木・祝)

会 場 コープこうべ生活文化センター

参加者 85人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

映画『ゆめパのじかん』は、神奈川県川崎市にある子どもの遊び場、「川崎市子ども夢パーク」、通称「ゆめパ」を舞台にしたドキュメエンタリー。

上映会は、親子連れの参加者も多くほっこりした雰囲気の中で始まり、上映後、重江良樹監督と浜田進士さんのトークショウが行われました。

「ゆめパ」のプレーパークは、泥んこ遊び、火おこし、工具を使うとか、子どもがやってみたいことは禁止しない、そして何もしなくてもいい、 「怪我と弁当自分持ち」という場所です。また、学校の中に居場所を見出せない子どものためのフリースペースなど様々な施設もあります。

スクリーンには、活き活きとした子どもたちの姿がありました。 「子どもゆめ横丁」は、自分たちで一から考え、工夫して、お店をつくり、そして商いまでやってしまうというもので、ここで育まれた居場所の力、子どもの力が存分に発揮されていました。

*重江良樹監督プロフィール*

*重江良樹監督プロフィール*

子ども若者を非正規労働などをテーマに幅広く映像制作を行う。2016年公開のドキュメンタリー映画『さとにきたらええやん』は平成28年度文化庁映画賞・文化記録映画部門優秀賞、第90回キネマ旬報ベストテン.文化映画賞第7位。

*浜田進士さんプロフィール*

子どもの権利条約 関西ネットワーク共同代表、自立援助ホーム あらんの家・ミモザの家 統括施設長、NPO法人 青少年の自立を支える奈良の会理事長

。

重江監督は、「ゆめパ」に流れる様々なことを感じ、「ただ遊んでいるだけに見えても、その中でいろんなことを経験して考える力を育んでいる時間を、全ての子どもたちにもあるように」との願いを込めてタイトルを考えたそうです。

また、映画制作の3年間について、ゆったりとした時間がないと子どもは大人に相談に来ません。一緒に遊ぶ時間が必要だったと振り返りました。

浜田さんは、人間が成長する上での泥遊び体験の重要性と共に「ゆめパ」の成り立ちに触れました。2000年、川崎市は日本で最初の子どもの権利に関する条例を制定し、この条例を実現するための施設として「ゆめパ」を設置し、運営は民間が担っています。遊びの権利を保障することが、いじめなどを解決していきます。だから、居場所だけでなく遊びの権利がちゃんと保障されているところが素晴らしいと話しました。

映画上映&監督トーク

『ワタシタチハニンゲンダ!』

トーク 髙 賛侑(こう ちゃにゅう)監督

日 時 1月22日(日)

会 場 西宮市大学交流センター

参加者 91人

主 催 兵庫県ユニセフ協会

世界は国際化が進み、人々は軽々と国境を越えて移動できるようになりました。 私たちと暮らしをともにしている在留外国人も約300万人に迫っています。

映画『ワタシタチハニンゲンダ!』は在日韓国・朝鮮人、技能実習生、難民・入管収容者など多様な立場の外国人に焦点を当てたドキュメンタリーです。

在留韓国・朝鮮の方々は、戦後GHQと政府から多くの制約を受け、差別・偏見などの苦痛を経験してきたことがよくわかり、多くの努力により現在の状況を戦って勝ち取ってきたことが伝わってきます。

技能実習生について時々耳にするニュースは、良い経営者の下で多くを学ぶ実習が話題になることもありますが、外国人労働者を使い捨てにするものとか、オーバーステイになり犯罪に手を染めたと言った話題が多いように思います。

政府も技能実習制度をたびたび改定してきましたが、抜本的な改革になっていないことが懸念されます。彼らは日本に夢を託して来ており、手を取り合って行くべき人たちです。

2021年名古屋入管でウィシュマさんが33歳の若さで死亡した事件は、日本の入管収容所の問題点が明るみになり、社会に衝撃を与えました。ここは日本ですか?と聞きたくなりました。 背景は非正規滞在ですが、入管法・行政上の課題が長年見過ごされてきた結果が招いた悲劇です。

世界人権宣言は、全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であるとうたっています。我国では、外国人の人権は日本国民と同じように尊重され、そして守られているのでしょうか。

映画の後は髙賛侑監督のトークがありました。